その光源がどれだけ自然な色を再現できるかを示す「演色評価数(CRI)」は、日常的な照明だけではなく、製造現場や医療、美術館など、さまざまな分野で照明を選ぶときの重要な基準です。

本記事では、演色評価数の基本知識から評価方法、活用時の注意点までを詳しく解説します。

演色評価数を簡単に説明すると、その照明の光が、物体の色をどれだけ正しく見せることができるか(演色性)を数値で表したものです。

物を演色評価数の数値が高い高演色照明で照らせば、正しい色の見え方を再現できます。逆に低演色の照明で照らすと、色がくすんで見えるなど、異なる見え方になることがあります。

照明の広告などで「高演色LED照明」といった言葉を目にしたことがある方も多いでしょう。これは演色評価数が高い照明を指しています。

つまり、演色評価数は、日常の照明選びで物の正しい見え方を保証するための基準にもなっているのです。

私たちは、「リンゴは赤色」「バナナは黄色」といったように、物はいつも一定の色をしていると考えがちです。これは色恒常性により、照明の変化を視覚がある程度補正して同じ物体を安定的に知覚するためです。一方で、色の見え方は本来、照明の分光分布と物体表面の分光反射率、そして観察者の感度特性(人の錐体応答やカメラの色フィルタ)の相互作用で決まります。そのため、光源の性質が変われば、同じ物体でも見える色は変わります。

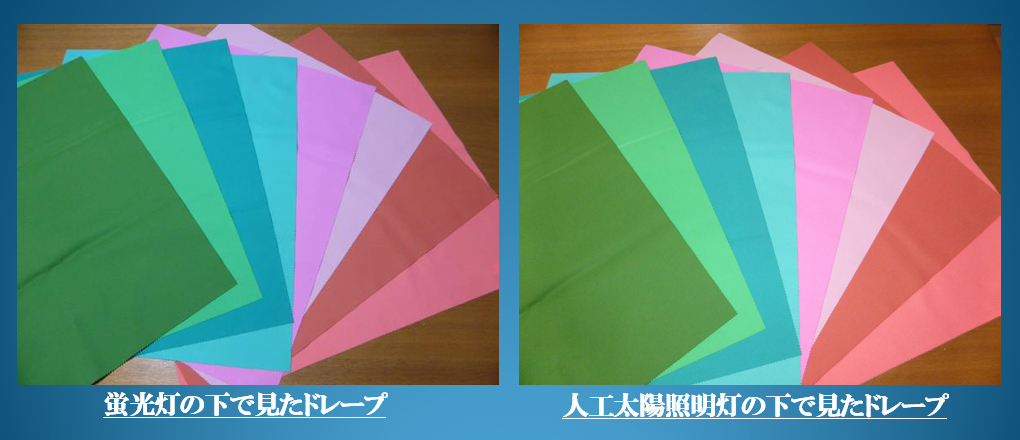

例えば、同じ布でも、太陽光の下と蛍光灯の下では、色の鮮やかさが違って見えることがあります。これは、それぞれの光源が持つ「分光分布」が異なるためです。

このように、光源が変わると物体の色の見え方も変わってしまうため、光の演色性を客観的に評価する基準として演色評価数が普及したのです。

分光分布についての詳細は、こちらの記事を参考にしてください。

人工照明の普及と色の見え方の問題

1950年代以降、アメリカでは白熱灯に代わって、蛍光灯が急速に普及していきました。

しかし、当時普及していたハロー蛍光灯の光は演色性が低く、特に赤色成分が不足していました。そのため、同じ物が照明によって違う色に見え、特に顔色が不健康に見えるという問題が発生していたのです。

こうした背景から、照明業界では色の見え方を客観的に比較できる指標が求められました。主観的な「見た目の印象」ではなく、客観的に「数値」で評価できる基準が必要になったのです。

そこで、CIE(国際照明委員会)は1965年に演色評価数の概念を初めて提案しました。これにより、照明の演色性を標準化できるようになりました。

以降、日本でもJIS規格として採用され、現在では光源の性能比較や品質管理に欠かせない基準として定着しています。

演色評価数とは、光源の演色性を数値化したものです。どのように数値化するのかというと、試験色を「基準光」と「評価対象の光源(試験光)」でそれぞれ照らしたときの色の見え方を比較し、その見え方のズレ(色差)から計算されます。

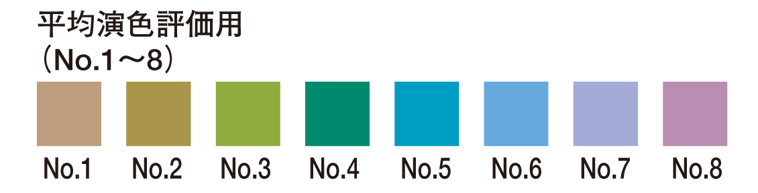

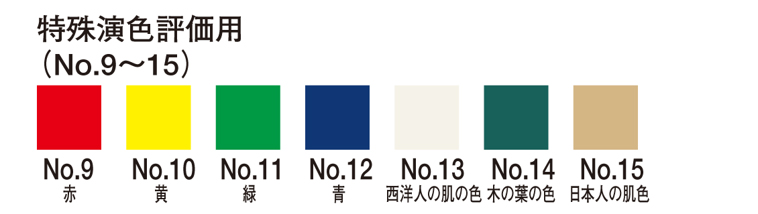

基準光には、自然光(太陽光)や黒体放射(白熱電球のような光)が用いられ、合計15色の試験色が使用されます。

この演色評価数は100点満点で表され、基準光との色差が少ないほど高い数値になります。つまり、演色評価数が100に近いほど、基準光(自然光)の下での色の見え方を忠実に再現できることを示しています。

このように、演色評価数は光源が色をどれだけ正確に再現できるかを定量的に示す指標であり、次章で紹介する「CRI(Color Rendering Index)」として国際的に使用されています。

演色評価数は、国際的には「CRI(Color Rendering Index)」として、光源の演色性を示す基準の一つとして広く世界で使われています。これは、光や照明に関する国際標準化団体である「国際照明委員会(CIE)」によって定義されています。

ISO/CIE 8995(国際規格)やJIS Z 8726(日本工業規格)にも採用されており、照明設計や品質評価の分野で共通の基準として活用されています。 言わば、CRIは世界中の照明業界の共通言語なのです。

CIEには以下の2つの評価方法があります。

平均演色評価数(単位:Ra)とは、 No.1~8の試験色と基準光との色の違いを平均した指標です。Ra90以上の高演色性照明は、正確な色再現が求められる場で用いられています。

ただし、Raは8色の試験色の平均値のため、すべての色を正確に評価できるわけではありません。そのため、Raが高い(演色性の高い)照明でも、特定の色が正確に見えないことがあります。

特殊演色評価数(単位:Ri)とは、No.9~15の特定の試験色に対する演色性を個別に評価した指標です。

試験色には、R9(赤)、R10(黄)、R11(緑)、R12(青)、R13(肌色)などがあります。正確な色判断が重要な現場では、Ra90以上に加えて、目的となる色のRiの数値を確認する必要があります。

用途に応じた照明の演色性の選び方については、後述の「業界ごとの求められる演色性の基準」で解説します。

CRI(演色評価数)は、演色性を評価するうえで優れた指標ですが、万能ではありません。ここでは、CRIのメリットとデメリットを分かりやすく整理して解説します。

①測定方法が確立されており、再現性が高い

どの光源でも同じ条件で測定できるため、安定して比較することができます。

②光源どうしを客観的に比較できる

数値が共通指標となるため、照明の品質評価に使いやすい基準です。

③国際標準として広く認知され、信頼性が高い

長年にわたり世界中で採用されてきた実績があります。実際に、多くの照明機器のカタログや仕様書に使われています。

このように、CRIは照明の選定や設計において欠かせない「世界共通の演色性評価基準」といえます。

一方で、CRIには次のような課題もあります。

①8色の平均値(Ra)では、特定の色を正確に評価できない

CRIの代表値であるRaはR1〜R8の平均のため、飽和赤(R9)など対象外の試験色の再現性までは正確に判断できません。

②色温度が異なる光源では評価が難しい

暖色系(低色温度)と寒色系(高色温度)の光では、同じCRIでも見え方が異なる場合があります。

③LEDなどの不連続スペクトル光源では限界がある

輝線スペクトルがある光源では、実際の見え方と数値が一致しないことが多くあります。

④照明の経年劣化が起きる場合がある

時間の経過とともに光源の性能が劣化し、演色性が低下することがあります。

このように、CRIは演色性を判断する優れた評価基準ではありますが、より精緻な評価をするには不十分な場合があります。

演色評価数(CRI)が高ければ必ずしも自然に見えるわけではありません。見え方の自然さは、光の質(CRI)だけでなく、白の色味を決める色温度(CCT)にも左右されます。したがって、用途・環境に合う色温度を選ぶことと、十分なCRI(必要に応じてR9などの個別Ri)を確保することの両立が大切です。

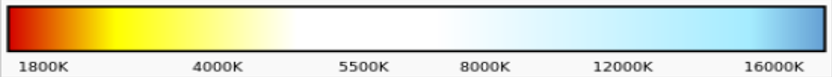

色温度(単位:K〈ケルビン〉)とは、光の色味を表す数値です。一般的に、色温度が低い光は赤みを帯びた暖かい色(例:ろうそくや白熱電球)、色温度が高い光は青みがかった涼しい色(例:昼間の太陽光)になります。

たとえば、演色性が高い照明(Ra95)でも、8000Kのような青白い光では肌が青っぽく見えてしまうことがあります。逆に、同じく高演色性の照明でも、2000Kのような赤っぽい光では、全体が黄色がかって見えます。

正確な色再現には「高い演色評価数(CRI)」と「適切な色温度」の両立が欠かせません。色を正確に見るためには、光源の色温度が太陽光の約5000〜6000Kに近いことが、重要な条件の一つなのです。

CRIは光の演色性を評価する国際的な指標として、日本の多くの業界でも共通の基準として使われています。続いては、色の正確な評価が必要な業界ごとに、どの程度の演色性が求められるのかを紹介します。

医療業界の現場では、患者の肌色や患部の状態を正確に観察するために、高演色性照明が欠かせません。たとえば、診察室ではRa80以上、手術室や集中治療室、解剖室ではRa90以上が必要です。さらに、血液や組織の正確な色判別のためには、特殊演色評価数R9(赤色)が高い照明が推奨されています。

製造業の現場では、Ra80以上の高演色性照明が必要です。特に塗装作業や精密作業、品質・色検査では、微細な色や質感の違いを検出する必要があるため、Ra90以上の照明が適しています。

印刷業のデザインや色校正の作業では、正確な色判断が必須です。日本印刷学会の標準照明規格では、平均演色評価数Ra95以上、特殊演色評価数Ri(9〜15)の最低値が90以上の照明が推奨されています。

美術館では、高演色性照明の中でも、肌色の色の見え方を左右する特殊演色評価数R9(赤色)の演色評価数が重要です。人物画など、赤色や茶色の色再現が重視される展示において、R9は50以上が望ましく、より自然で美しい色彩を再現するにはR9が90以上となるよう設定するのが適切とされています。

アパレルや小売店の売り場では、Ra80以上の照明を使うことが推奨されています。特に高級ブランド店や宝飾品店など、色の正確性が重要な売り場では、Ra90以上の高演色性照明を使うことで、顧客が自然光の下で見たときと同じ色味を店内で再現できます。

色彩を正確に再現する方法については、こちらの記事も参考にしてください。

実際には、CRIが高ければ正確な色判別ができるとは限りません。

色を正確に見分けるためには、CRIだけでなく、光の明るさや色温度など、いくつかの条件を総合的に考える必要があります。

1. 光源の平均演色評価数は100に近く、少なくても96以上であること。

Raの値が100に近いほど、太陽光に近い自然な色再現が可能です。

2.光源の色温度が太陽光の5000~6000Kに近いこと。

色温度が低すぎると赤みが強く、高すぎると青白く見えてしまいます。

3.十分な照度(明るさ)があること

色の種類によっても必要な明るさが異なります。

このような条件が揃ってはじめて、正確な色判別が可能となります。(出典:論文「色彩評価用光源の条件」)

セリック株式会社の人工太陽照明灯は、これらの条件を兼ね備え、太陽光に最も近いスペクトル分布を再現した高演色性照明です。

人工太陽照明灯については、以下の記事で詳しく解説しています。

演色評価数(CRI)は、光源がどれだけ自然な色を再現できるかを示す国際標準の指標です。JISやISOで正式に採用され、照明品質を客観的に評価する基準として広く使われています。

しかし、LEDなど不連続スペクトルの光源が主流となる中で、蛍光灯時代に確立されたCRIだけでは評価が不十分な場合がある、という認識が世界的に広がっています。その補完・代替指標としてCQS(Color Quality Scale)やTM-30が提案されていますが、いずれも現時点で国際規格としての確立(JIS・ISO採用)には至っていません。

セリック株式会社の人工太陽照明灯SOLAXシリーズは、自然太陽光に限りなく近い光を再現し、最高レベルのCRIと自然な色温度を両立しています。色評価や品質検査など、正確な色判断が求められる現場で多数採用されている照明です。

ご興味のある方は、製品ページをご覧いただき、お気軽にお問い合わせください。