演色性とは、照明が物体の色をどれだけ正確に再現できるかを示す指標であり、ものの魅力を最大限引き出すのに非常に大切な要素の一つとなります。

演色性が異なることによって同じ物体であっても、照らす光の種類によって色の見え方が変わることがあります。

演色性については、より詳しく知りたい場合はこちらの記事をご参照ください。

本記事では、演色性の区分や「高い」、「低い」とは何かなど演色性について幅広くわかりやすく解説します。

演色性は照明が物体の色をどれだけ正確に再現できるかを示す指標となるため、照明を選択するうえでは非常に大切な要素となります。

数値を用いて客観的に表すことが出来るため、世の中には演色性の高い照明と演色性の低い照明が存在します。

①価格、②バリエーション、③メリット、デメリット、の三つの視点から演色性の高い、低いについて解説します。

基本的に演色性の高い照明は値段が高いです。

その理由は、「LEDと蛍光ランプの発光部が高額なため」と「使用箇所が限定的なため」の二点が挙げられます。

・LED

内蔵されているチップに電流が流れ電気エネルギーを直接光に変換することで光る仕組みです。太陽光に近しい光を照射するチップの費用が高額なため費用が高くなります。

・蛍光ランプ

内部に封入された水銀が電流によって蒸発し紫外線を発生させ、その紫外線が蛍光内に塗布されている物質に吸収され光る仕組みです。太陽光に近しい光を照射するのを手助けする物質の原料価格が高額なため費用が高くなります。

高演色性をもつ照明を使用する箇所が限定的な点が考えられます。

高演色性の照明は、色比較を行う現場や美術館など本来の色で見る必要のある場所で使用されますが、日常においては本来の色を気にする事象はあまり多くありません。

これらの箇所で使用する絶対量が少ないため、ボリュームメリットの観点から高額になってしまいます。

これらが演色性の高い照明は値段が高いといわれている要因と考えられます。

主な照明の演色評価数についての一例を記載します。

・白熱電球、ハロゲン電球:Ra99~100

・三波長形蛍光灯:Ra88

・普通形蛍光灯:Ra60~74

・水銀灯:Ra40~50

・高演色形メタルハライドランプ:Ra92

・メタルハライドランプ:Ra65

・高演色形高圧ナトリウムランプ:Ra80

・高圧ナトリウムランプ:Ra25

※Raは、演色評価数を表す指標。

※Raは(color rendering index)の略。

・自然光に近い自然な色合いを再現することができる。

正確に色を識別できるため、美術品や美術館、衣料品店などの色彩が重要な環境に適しています。

・物体の細部や質感もよりはっきりと認識できる。

製造業や品質管理、医療現場など、正確な色再現が不可欠な作業環境に適しています。

・効率が悪い

電気を光に変える過程でのロスは、LEDや蛍光ランプによってメカニズムが異なりますが、LEDと蛍光ランプどちらの照明も、電力の一部が目的の「光」にならずに熱として無駄に消費されてしまうため、効率が悪くなってしまいます。

従って現在取り付けられている光源を高演色性に換えようとすると、より容量の大きい光源を選択しなければならず、電気代がこれまでより高くなります。

・値段が高額

前述した通りの理由から、高演色性の照明は高額になる傾向にあります。また高演色性の光源に変更する場合、変更前と同じ明るさにしようとすると数量を多くするか容量の大きいランプを選択する必要があり、更に高額になる要因になります。

このようにメリットやデメリットが存在しています。

演色性の高い照明を用いる=よく見せたい場合やよく見る必要がある場合に用いられることになります。演色性を意識することで、照明を用いてその場をより良い環境に整えることが可能となります。デメリットを上回る効果を上げることができるのか、しっかり検討する必要がありますね。

平均演色評価数Raが100に近ければ近いほど本来の色を正確に再現できています。世間一般では、Raが80を超えると高演色性、Raが70以下は低演色性という評価がされています。

CIE(国際照明委員会)が、空間別の推奨される平均演色評価数の数値を発表しています。

| 演色性 グループ | 平均演色評価数(Ra)の範囲 | 使用用途 | |

| 好ましい | 許容できる | ||

| 1A | Ra≥90 | 色比較・監査 臨床検査、美術館 | |

| 1B | 90>Ra≥80 | 住宅、ホテル、レストラン 印刷、塗料、繊維および精密作業の工場 | |

| 2 | 80>Ra≥60 | 一般作業の工場 | オフィス、学校 |

| 3 | 60>Ra≥40 | 荒い作業の工場 | 一般作業の工場 |

| 4 | 40>Ra≥20 | トンネル、道路 | 演色性が重要でない作業の工場 |

*CIE(国際照明委員会)「空間別推奨Ra」より。

一般的には、Raが80以上であれば高演色性といわれていますが、Raが90以上でも使用する場所や目的によっては低いと言わざるを得ないケースもあります。

このように、使用する場所や目的に合わせてどのくらいのRaの照明であれば目的を達成し満足できるか、という視点からも照明を選ぶことが大切です。

JISでは2019年の改正によりLEDにおける演色性の区分や最低値についての明記がされました。

業種又は空間によって照明対象が多岐にわたる場合は、必要に応じて適切な演色性の区分を選択するのが望ましいことや、それぞれの区分に対して、普通形と高演色形(クラス1~クラス4)における平均演色評価数及び特殊演色評価数の最低値が示されました。

| 区分 | 主な使用箇所 |

| 普通形 | ・屋外での電気・機械設備の点検、修理、取付けなどの細かい作業 ・屋内又は屋外でスポーツを行う場合 屋内で普通の視作業、やや粗い視作業、軽い視作業 |

| 高演色形 クラス1 | ・事務所などにおける事務作業 ・工場における組立作業又は検査 ・学校における授業 ・住宅における勉強又は家事などの屋内でのやや精密な視作業 |

| 高演色形 クラス2 | ・事務所、住宅などで色を用いたコミュニケーション又は顔を見てコミュニケーションを伴う作業 ・工場における色が重要な組立作業又は検査 ・医療機関などにおける診察 ・店舗などで商品、顔などの色の見えが重要視されるサービス提供 |

| 高演色形 クラス3 | ・美術館、博物館などで美術品を展示、鑑賞する場合 |

| 高演色形 クラス4 | ・色比較用ブースを用いて表面色の色検査を行う場合など、特に色再現の忠実性が求められる場合に推奨される |

上記の表に記載している主な使用箇所において照明を使用する際は、下記の表に記載している演色評価数の最低値を下回らないように照明を選択するのが望ましいとされています。

| 演色性の種類 | 光源色の種類 | 演色評価数の最低値 | |||||||

| Ra | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | ||

| 普通形 | 昼光色 | 60 | – | – | – | – | – | – | – |

| 昼白色 | |||||||||

| 白色 | |||||||||

| 温白色 | |||||||||

| 電球色 | |||||||||

| 高演色形クラス1 | 昼光色 | 80 | – | – | – | – | – | – | – |

| 昼白色 | |||||||||

| 白色 | |||||||||

| 温白色 | |||||||||

| 電球色 | |||||||||

| 高演色形クラス2 | 昼光色 | 90 | – | – | – | – | – | – | 85 |

| 昼白色 | |||||||||

| 白色 | |||||||||

| 温白色 | |||||||||

| 電球色 | |||||||||

| 高演色形クラス3 | 昼光色 | 95 | 75 | – | – | – | – | – | – |

| 昼白色 | |||||||||

| 白色 | |||||||||

| 温白色 | |||||||||

| 電球色 | |||||||||

| 高演色形クラス4 | 昼光色 | 95 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |

| 昼白色 | |||||||||

| 白色 | |||||||||

| 温白色 | |||||||||

| 電球色 | |||||||||

※LEDの光源色は、昼光色・昼白色・白色・温白色・電球色の5種類に区分されています。

「JIS Z9112:2019 蛍光ランプ・LEDの光源色及び演色性による区分」より

LEDと同様に、蛍光ランプにおいても普通形と演色(クラスA~クラスAAA)の4つに区分が分けられており、それぞれの区分に対して平均演色評価数及び特殊演色評価数の最低値が示されました。

| 演色性の種類 | 光源色の種類 | 演色評価数の最低値 | |||||||

| Ra | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | ||

| 普通形 | 昼光色 | 69 | – | – | – | – | – | – | – |

| 昼白色 | 67 | – | – | – | – | – | – | – | |

| 白色 | 57 | – | – | – | – | – | – | – | |

| 温白色 | 54 | – | – | – | – | – | – | – | |

| 演色A | 昼白色 | 75 | – | – | – | – | – | – | 65 |

| 電球色 | 65 | – | – | – | – | – | – | 50 | |

| 演色AA | 昼光色 | 88 | 76 | – | – | – | – | – | 88 |

| 昼白色 | 86 | 72 | – | – | – | – | – | 86 | |

| 白色 | 84 | 68 | – | – | – | – | – | 84 | |

| 温白色 | 82 | 64 | – | – | – | – | – | 82 | |

| 演色AAA | 昼光色 | 95 | 88 | 88 | 93 | 88 | 93 | 93 | 93 |

| 昼白色 | 95 | 88 | 88 | 93 | 90 | 93 | 93 | 93 | |

| 電球色 | 90 | 80 | 78 | 85 | 78 | 85 | 90 | 88 | |

※蛍光ランプの光源色は、昼光色・昼白色・白色・温白色・電球色の5種類に区分されています。

「JIS Z9112:2019 蛍光ランプ・LEDの光源色及び演色性による区分」より。

蛍光ランプに関しては、2023年11月3日にスイスのジュネーブで開催された「水銀に関する水俣条約」にて、2027年末までに製造及び輸出入を禁止されることになりました。

禁止の理由は、①健康面のリスクと、②地球環境への配慮の二つがあげられます。

① 健康面のリスク

蛍光ランプには、水銀が使用されています。

この水銀は毒性が高いため神経系に悪影響を与えるだけでなく、体内に長期間蓄積される危険があると懸念されているためです。

② 地球環境への配慮

蛍光ランプに使用されている水銀は、廃棄の際に土壌や水質を汚染するリスクがあり、環境に与える悪影響が懸念されるためです。

2027年末に蛍光ランプの製造が廃止されることが決定しているため、照明を切り替える必要性が出てくると思います。

その際は使用する場所や目的に合わせて演色性を気にしながら、照明を選択し直してみるのもいいのかもしれません。

※現在、流通している製品の販売や使用、既存ランプの継続使用は禁止されていません。

物を正しい色で見るためには、高演色性の照明が大切です。

安定した変化をしない太陽光が使用できればいいのですが、自然太陽光は天候に左右されたり時間も限られたり、建物の向きによっても変化するため、365日変わらず使用することは不可能です。

LEDや蛍光ランプでも世間一般で言われるようなRaが80以上の高演色性の光を出せる照明もありますが、色の違いが品質管理に直結する場面では、より太陽光に近い光を供給できる照明が必要になります。

色を正しく評価する必要がある塗料メーカーや、自動車塗装の色検査を行う現場など、色の正確性がそのまま会社のブランディングに関わるような場合は、本来の色を正確に表現する必要があるため、Raが100に限りなく近い数値をもつ照明が求められます。しかも、このような微妙な色評価の現場においては、Raが高いだけでは実は不十分であり、分光特性にまで考慮を及ぼす必要があります。それは、「分光分布に周辺部分の1.5倍以上の輝線スペクトルを含有していないこと」という、セリック株式会社が提唱している“色彩評価用光源の条件”で謳っている条件の1つが一般的な高演色性照明の条件に含まれていない、ということに起因します。

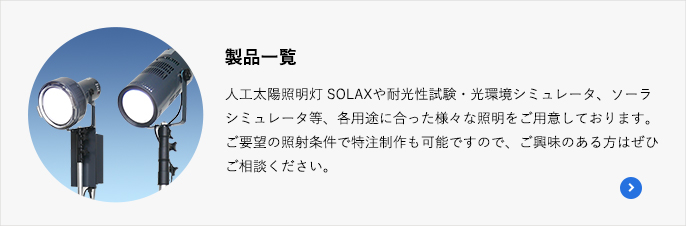

セリック株式会社の「人工太陽照明灯」は、演色評価数が太陽光に極めて近く、物を本来の色で見るための条件を満たしています。もちろん前述の「輝線スペクトル」は「人工太陽照明灯」の光に含まれていません。Ra97以上を実現し、室内でも太陽光の下で見るのと同じ条件で観察することができます。天候や時間に左右されることもないので、製品の品質の向上や作業効率の改善など、多くのメリットが期待できます。

太陽光に極めて近い光源を再現した「SOLAXシリーズ」を中心に、様々な目的に応じた人工太陽照明灯を幅広く取り扱っております。高演色性照明の導入をご検討の際は、以下の製品ページをご覧いただき、お気軽にお問い合わせください。

・オーム(照明光学 改訂版)

・遠藤照明(演色性とは)

・遠藤照明(照明器具は「演色性」の高さで選ぼう!)

・株式会社グリーンユーティリティ(演色性とは)

・株式会社FAVO(演色性(Ra)とは?高い場合の用途、低い場合の用途、メリットなど)

・株式会社ヤザワコーポレーション(演色性Raの基礎知識)

・経済産業省(蛍光灯からLED照明への切り替えはお済みですか?)