同じ物体であっても、照らす光の種類によって色の見え方が変わることがあります。

たとえば、「デパートで気に入って購入した服が、自宅に戻って見ると色が違って見えた」といった経験はないでしょうか。これは、デパートの売り場と自宅の照明の演色性(えんしょくせい)が異なることによって起こる現象です。

本記事では、「演色性とは何か?」という基本から、その客観的な評価法、演色性が高い照明のメリットまで、わかりやすく解説します。

演色性とは、一言で言えば「その光源が物体本来の色をどれだけ忠実に再現しているか」を示す光源の性質です。これは特に、製品の品質管理や医療、デザインの現場など、色の正確な識別が求められる分野・業界で重視されています。

自然太陽光に近ければ近いほど色を正確に見ることができます。このような照明のことを「演色性の高い照明」と言い、逆に自然太陽光とは大きく異なる光を「演色性が低い照明」ということができます。

演色性を客観的に評価する指標が「演色評価数」です。

演色評価数とは、JIS(日本産業規格)に定められた基準光(太陽光)で照らされた試験色の見え方と、試験光で照明された15種の試験色の見え方のズレ(色差)から算出される数値です。

試験光での色の再現性がどの程度かを数値で表すため、基準光での見え方を100とした場合、演色評価数が100に近ければ近いほど、「色の再現性が高い=自然光に近い見え方」と評価されます。

演色性の高い/低いを表す数値は計算によって求めることができ、求められた演色性の数値を演色評価数と言います。演色評価数はCIE(国際照明委員会)によって1964年に演色性評価方法が定められ、JISもこれに準拠しています。定められた基準光(基準太陽光)で照らされた試験色の見え方と、試験光で照明された15種の試験色の見え方のズレ(色差)から算出される数値です。

試験光での色の再現性がどの程度かを数値で表すため、基準光での見え方を100とした場合、演色評価数が100に近ければ近いほど、「色の再現性が高い=自然光に近い見え方」と評価されます。

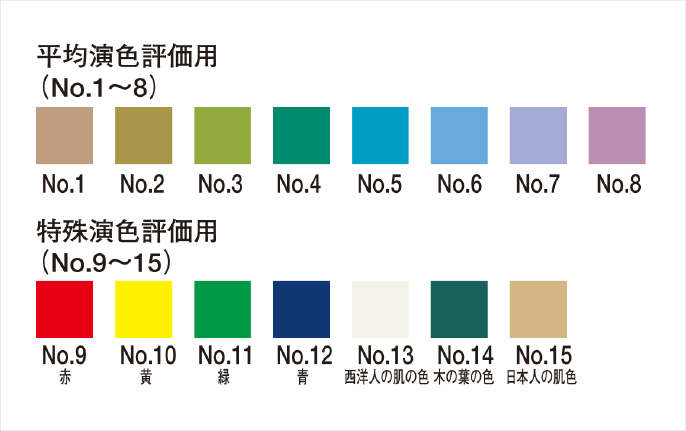

演色性の評価方法は、主に「平均演色評価数(Ra)」という指標が用いられます。また一方で、「特殊演色評価数(Ri)」という指標もあります。それぞれの評価数については、以下のような違いがあります。

平均演色評価数(Ra)

平均演色評価数とは光源の平均的な演色性を示す指標で、「Ra」という記号が用いられます。8種類の標準試験色(No.1〜8)を用いて、測定したい光源(試料光源)と基準光源(基準となる自然太陽光)による試験色の色度座標を計算し、それから色度差ΔEを求め、演色評価数R1からR8を計算します。R1からR8の平均値が平均演色評価数Raで、総合的に基準光源との比較をして評価します。

特殊演色評価数(Ri)

特殊演色評価数は、既定の試験色7色(No.9〜15)に対するそれぞれの演色性を評価する指標です。たとえば、No.9には「赤色」、No.12には「青色」、No.15には「日本人の肌色」などが割り当てられています。各色の特殊演色評価数は「R9」や「R12」、「R15」といった記号で表します。このR9~R15の総称がRiです。

なお、平均演色評価数Raが高い光源であっても、すべての色において演色性が優れているとは限らず、特定の色については演色性が低い場合があります。つまり、Raが高い=すべての色が太陽光と同じように見える、とは言い切れないのです。

そのため、用途に応じて照明を選ぶ際には、平均演色評価数(Ra)だけでなく、目的の色に対応する特殊演色評価数(Ri)を確認することも重要です。

平均演色評価数Raを算出するための難しい計算式はここでは割愛しますが、演色性が高いとか低いとかの照明の評価は一般的に、この平均演色評価数Raの数値の高い低いを言います。但し演色性の高さは目指す品質や正確性など使用者の基準に基づいた評価がされます。例えばRa=90の光源は、ある目的においては〝演色性が高い光源″という評価がされますが、別の目的では〝演色性が低い(充分ではない)光源″とも言えます。極めて一般的な言い方をすればRa=90は比較的演色性が高い光源と言えなくもないですが、必ずしも高いとは断定できない、ということです。

光源によって演色性が異なる理由は、光に含まれる波長毎のエネルギー比率が違うからです。

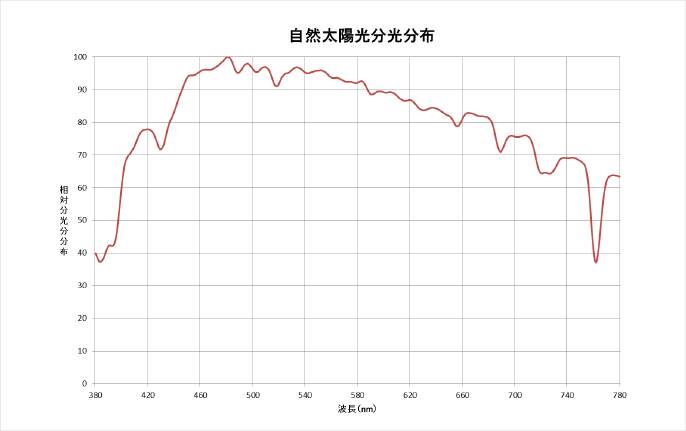

光源がどの波長の光をどの程度の強さで含んでいるかを示したものを「分光分布(ぶんこうぶんぷ)」と呼びます。分光分布を見ることで、その光源が色をどれだけ正確に再現できるか、つまり演色性の高さをある程度把握することができます。演色性は分光分布によって定められるので、演色性を図る上でなくてはならないデータです。

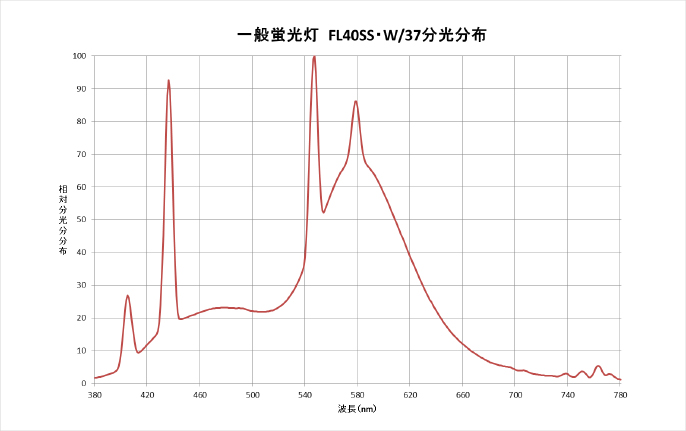

では、例として自然太陽光と蛍光灯の分光分布を比較してみましょう。

蛍光灯の分光分布は特定の波長が突出して大きくなっている(これを輝線スペクトルと言います)一方、自然太陽光には波長の異なる光がほぼ連続的に含まれています。つまり、太陽光は可視光全域(約380〜780nm)の波長をバランスよく含んでいるため、物体本来の色を忠実に再現できます。というか、太陽光で見た色が正しい色だという定義がなされているので、太陽光の元で見た色が正しい色だと決められています。但し太陽は時間と共に変化し、また緯度や天候、大気の条件などで安定しないので、CIEでは特定の太陽を基準として定めています。

分光分布についてさらに詳しく知りたい方は、ぜひこちらの記事もご覧ください。

照明は演色性が高ければ高いほど、物体本来の色をより忠実に再現します。基本的には、評価指標として用いられるRa(平均演色評価数)の値が100に近いほど、演色性が高いとされます。

演色性が高い(Raが100に近い)光源を使えば、太陽光下で見た場合と極めて近い色の再現性が得られるため、製品や素材の色を正確に評価・管理できるというメリットがあります。反対に、演色性が低い光源では、色に黄みや青みが加わったり、全体がくすんで見えたりすることがあり、正確な色を認識することはできません。

そのため、正確な色の判断が重要となる現場では、少なくともRa90以上の高演色性照明が一般的に採用されています。たとえば印刷業界の色校正などの現場が該当します。但しこれはどの程度のレベルで色彩評価・管理したいかによって、Raが90の光源では不十分(精度不足)になることもあり得るので、光源の選定は熟考が必要です。

また平均演色評価数(Ra)だけでは把握できない色の再現性を確認するために、特定のRi(特殊演色評価数)が重視されるケースもあります。たとえば医療現場では、患者の皮膚の色や血液の赤みなどのわずかな色の変化が診断や処置の精度に直結することから、赤色(R9)や肌色(R13、15)など、特定のRiの高い光源が求められます。

高演色性の照明は程度の差はあるものの、色の正確な見え方が求められるさまざまな業界・現場で活用されています。

• 自動車製造業(塗装、検品)

• 塗装業

• 化粧品売場

• 美容室・理容室

• 写真スタジオ・映像制作

• パーソナルカラー診断

• 病院・歯科医院

• 高級飲食店

• ジュエリーショップ

• 美術・博物館、画廊

• 印刷・デザイン業界 など

このように、高演色性の照明は「色を正確に見る」という点で、作業の精度向上や顧客満足度の維持・向上、自社製品やサービスの品質向上といった部分において重要な役割を果たしています。

人間の目は様々な色を敏感に感じ取る能力に優れていますが、物体本来の色を忠実に捉えるためには、演色性の高い照明光が欠かせません。色彩を正確に捉えるための照明の定義として、以下の3つの条件を満たすことが必要です。

(出典:「色彩評価用光源の条件」)

1.光源の平均演色評価数は100に近く、少なくとも96以上であること。

2.光源の色温度が太陽光の5000~6000Kに近いこと

3.十分な明るさ(2000ルクス以上)があること

この3つの条件を元に、一般的な光源を評価すると以下のようになります。

| 1.平均演色評価数 | 2.色温度 | 3.明るさ | |

| 白熱灯 | ◎ | × | ○ |

| 蛍光灯(一般) | × | 〇 | △ |

| 太陽光(晴天) | ◎ | ◎ | ◎ |

| 太陽光(曇天・雨天) | ◎ | △ | 〇 |

| 太陽光(朝・夕日) | ◎ | × | ◎ |

| 人工太陽照明灯 | ◎ | ◎ | ◎ |

太陽光は理想的な光源ですが、時間帯や天候、地域(緯度、大気の条件など)によって明るさや色温度が大きく異なるため、一定の照明環境が求められる場面には不向きです。また、白熱灯は平均演色評価数が高く、演色性に優れているものの、色温度が低いため全体的に黄みが強く見えます。一方で、蛍光灯は色温度や明るさにはある程度優れていますが、演色性が低いため、色を正確に再現する用途には適しません。

加えて、2つの注意点があります。1つは「光の分光分布の中に周辺の1.5倍以上の輝線スペクトルを含有していないこと」、2つ目は「3条件を逸脱する経年変化を起こさないこと」です。高演色性蛍光灯や高演色性LEDはRaが98~99と高いものがありますが、両者とも輝線スペクトルが含まれるため、極めて精細な色管理・評価をする上では不十分と言わざるを得ません。また撮影した色をデジタルデータとして数値化する場合、基準光源との間に差が生じることがあります。

以上のことから、演色性・色温度・明るさのすべてを安定的に満たす照明として「人工太陽照明灯」が注目されています。太陽光に極めて近い分光分布を持ち、かつ環境に左右されないため、色再現性が重視される現場において高く評価されています。

色彩評価用光源について詳しく知りたい場合は、こちらの記事もご参照ください。

前項で説明した通り、市販されている一般的な照明には、蛍光灯やLEDなどさまざまな種類があります。一言で蛍光灯とかLEDとか言っても、それらにはそれぞれ星の数ほどの種類があり、当たり前ですが全てが高演色性を備えているわけではありません(むしろ高演色性蛍光灯/LEDは極めて種類が少ないです)。正確な色判断が求められる現場では、演色性の低い照明では十分な効果を発揮できません。

その点、人工太陽照明灯は、太陽光に近い分光特性を安定して再現できるため、天候や時間帯に左右されず、常に高い演色性を維持できるのが大きな特長です。

セリック株式会社が提供する人工太陽照明灯「SOLAX(ソーラックス)シリーズ」は、晴天時正午前後(±2時間)に地表に届く太陽光の分光分布を忠実に再現。色彩評価用モデルでは、平均演色評価数Ra98、色温度5500K以上という高水準の性能を実現しており、製造業、自動車業界、塗料業界、化粧品業界など、正確な色評価が求められる現場で幅広く導入が進んでいます。多くのユーザーは人工太陽照明灯SOLAXを「自社内における色を見るための基準光源」として使われています。

演色性とは、光源が物体の色をどれだけ正確に再現できるかを示す性能です。評価指標には、光源の平均的な色の再現性を示す「平均演色評価数(Ra)」と、特定の色に対する再現性を測る「特殊演色評価数(Ri)」があります。また、演色性を考える際は、色温度や照度(明るさ)といった条件もあわせて確認することが大切です。さらに高い精度の色評価をするのであれば、輝線スペクトルの有無や経時変化にも気を配らなければいけません。

とくに、色の違いが品質管理やブランディングに直結する製造・医療などの分野では、高演色性の照明は欠かすことができません。なかでも「人工太陽照明灯」のように、太陽光に近い自然な光を安定的に供給できる照明を導入することで、製品の品質の向上や作業効率の改善など、多くのメリットが期待できます。

セリック株式会社では、太陽光に極めて近い光源を再現した「SOLAXシリーズ」を中心に、様々な目的に応じた人工太陽照明灯を幅広く取り扱っております。高演色性照明の導入をご検討の際は、以下の製品ページをご覧いただき、お気軽にお問い合わせください。