自動車などのプロダクトデザインや製造には、色彩を正確に取り扱うことが求められます。イメージする色の生成や目標とする色彩と一致させるために、あらゆる分野で行われているのが色彩評価です。詳しい色彩評価の内容について知りたい方は、ぜひ以下の記事もご覧ください。

色の見え方は周囲の条件によって差が出てしまうため、色の評価を行う際は色評価に適した光源や観察環境が必要です。特に、光源の性質は色彩評価の結果に大きな影響を与えるので、多くの業界で色彩評価用光源が使用されています。

色彩を正確に判断するには、自然太陽光に近い光源が必要です。色評価に太陽光を使用する場合、晴天時の限られた時間帯に光をさえぎらない環境を作らなければなりません。

時間帯や環境、天候、季節などに左右されずに色彩評価を行うには、色彩を正確に見ることができる照明を用意します。色彩評価に人工光源を使用する場合は、その照明が自然太陽光に限りなく近い光を作り出せるかが重要です。

国際照明委員会(CIE)では、色を評価する際の環境についての基準を設けています。色の評価に必要な特定のスペクトルを持つ光源を標準光源として定義しており、日本ではこの定義に基づいて日本産業規格 (JIS) による標準光源を定めています。

物体の色というのは、光の反射によって認識することができます。物体自体が発光しているのではなく物体に当たった光の反射であるため、当たる光によって発色は変化します。

太陽光には赤色や黄色、緑、青紫といった全ての色の可視光線が含まれており、こうした光に含まれる色の比率が異なると物体色の見え方も変わってきます。

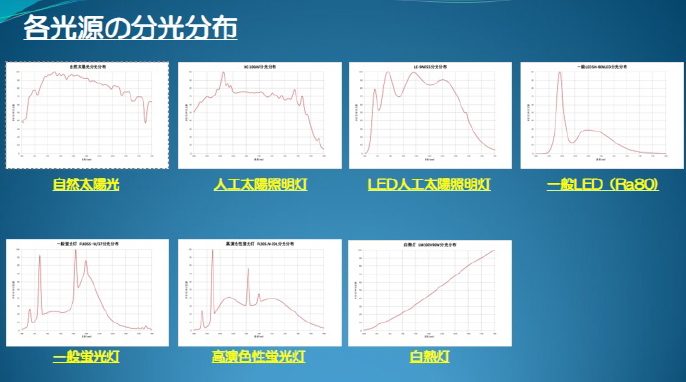

上の表は、7種類の光源に含まれる波長を示した分光分布図です。縦軸は相対分光分布(特定の波長の強さを0~100の範囲で表したもの)を示し、横軸は波長(光の色を決める要素で、380nmから780nmの範囲)を示しています。

自然太陽光は比較的すべての波長が均等に含まれている連続スペクトルであるのに対し、一般的なLEDや蛍光灯、白熱灯では特定の波長が強かったり弱かったりする特徴があります。

一般的な蛍光灯やLEDでは赤色の成分にあたる長波長が少ないため、照らされた物体は青っぽく見えます。また、青成分の短波長が少ない白熱灯に照らされた物体色は、全体的にオレンジみが強くなります。

このように光源に含まれる波長が物体色の見え方に大きな影響を与えるため、色彩評価に用いる光源には太陽光のもとで見る状況と同じ環境を作り出せる比率が必要です。

セリックが発表した「色彩評価用光源の条件」の理論は、1993年10月の第10回色彩工学コンファレンス、1995年1月の日本歯科色彩研究会第2回学術大会、そして第8回国際色彩学会において注目を集めました。

正確に色彩を見るためには、演色評価数・色温度・照度の3つの条件を満たしていることが重要です。

演色評価数とは、基準光で照らされた色の見え方と、試験光で照らされた色の見え方のズレ量(色差)を計算したものです。試験光が、基準光下での色の見え方をどの程度まで忠実に再現できているのかを数値化して表すことができます。

演色評価数は基準光(自然太陽光)の見え方を100点として、試験光の見え方が太陽光に近いほど高い点数となります。演色評価数が高くなるほど、その試験光は色彩再現性が高いと捉えられます。

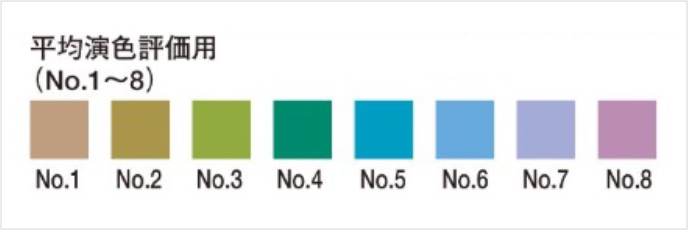

照明の演色性は、JISで規定された8色の演色評価数を平均した平均演色評価数Raで表します。8色それぞれが100点中何点の再現性があるかを計測し、平均を求めることで平均演色評価数Raを算出できます。

ただし、上記の8色には特殊演色評価数(R9~R15)は含まれないため、平均演色評価数Raが高いからといって、すべての色が正確に見える訳ではありません。

色温度とは、光の色を数値で表したものです。これは、高温に加熱した「黒体」という物質が放つ光の色を基準にして決められ、単位はケルビン(K)で表します。色温度が低いと赤みが強く、高くなるにつれて白っぽくなり、さらに上がると青みが増していきます。色温度の概念や測定方法について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

色温度は、光源色が自然太陽光と同程度であるかを判断する基準となります。色彩評価用光源では、晴天時の正午前後における太陽光と同じ5000~6000Kに近い色温度が必要です。

照度は、どのくらいの光で照らされているかを表す量です。ある物体に光が当たる際に、その面の明るさを表す指標となります。その明るさの程度は、ルクス(Lx)という単位を用いて数値化することができます。

色彩はある程度の明るさがなければ正確に認識することができないので、色彩評価の際には充分な照度(2000ルクス以上)が求められます。

色彩評価用光源は、使用する環境や状況に合わせて様々な種類が取り揃えられています。照明選びや使用する際に押さえておきたいポイントについて解説します。

色彩評価を行う環境や対象物によって、必要な色彩評価用光源は変わってきます。

大きな製品の開発や製造現場、生産ラインなどといった場面において色彩を確認するには、広範囲に照射できる照明が必要になります。反対に、細かいパーツや塗料の色を確認したい場合などは、コンパクトかつ軽量であることが求められます。

色彩評価用光源を使用するときは、目視による色の評価に影響を及ぼすものを取り除くことが重要です。色彩評価用光源以外の照明がある場合は、既存の照明を極力暗くします。周辺の物体色が色彩評価の結果に影響することがあるため、壁や天井、床などの色にも注意が必要です。派手な装飾やカラフルな色がある場所は避けて、色彩評価を行います。

また、色彩評価用光源の角度も重要です。照射した時、対象物に影やテカリがでないように照明の角度を調節する必要があります。

前述したように、色を正確に見るための光には可視光線すべての色の波長を持った上で、その分光分布が自然太陽光に近い連続スペクトルとなっている必要があります。色彩評価をする際の光源には、理想的な連続スペクトルを持つ自然太陽光が最も適していますが、太陽の光は時間や場所、天候によって変わってしまいます。夜や雨天時、日陰になる場所など、太陽光が欲しい時に必ずしも得ることはできません。

セリック株式会社の人工太陽照明灯は、色彩評価に欠かせない太陽光を忠実に再現した照明です。自然太陽光のように場所や時間、天候を選ばず、いつでも同じ光で色を正しく見ることができます。

人工太陽照明灯を使用すると、室内の作業でも太陽のもとで見るのとまったく同じ色彩で物体色を見ることができます。人工太陽照明灯が色を正確に再現できる理由は、「色彩評価に適した光源の条件」にあった3つの条件をクリアしているためです。

・演色評価指数が太陽の100に近いこと

・色温度が太陽の5000~6000Kに近いこと

・十分な明るさ(2000ルクス以上)があること

上記の条件を満たしていることに加え、光源から天井や壁に光が反射して対象物の色彩が狂うことのないよう、工夫をこらした設計となっています。そのほかには、

・分光分布が太陽光と同じで、輝線スペクトルがない

・経年変化が非常に少ない

・直流点灯でチラツキがない

といった点も人工太陽照明灯の特長です。人工太陽照明灯の分光分布は太陽光のような連続スペクトルを持ち、特定の波長の光だけを含む輝線スペクトルは含まれていません。照明は経年劣化によって光が変化しますが、人工太陽照明灯は経年変化が非常に少ないため、長期的なご使用でも安心です。さらに、交流点灯の蛍光灯などとは違い、人工太陽照明灯は直流点灯なのでチラツキがなく、長時間の使用でもほとんど疲れを感じさせません。

セリック株式会社の人工太陽照明灯は、自動車業界や塗料・素材業界、化粧品業界など、あらゆる分野で導入されています。実際に人工太陽照明灯を導入されたお客様からは、下記のようなお声が寄せられました。

・色が綺麗に見え、微妙な色差が明確で区別しやすい

・安定した光量で商品やサンプルの色をチェックできるのはありがたい

・天候や太陽の光に左右されずにすんでいる

・部屋に入る光とほとんど同じで違和感がない

上記のお客様の声について、さらに詳しく知りたい方は以下のページもご覧ください。

セリック株式会社の人工太陽照明灯は1986年の販売開始以来、約40年にわたって幅広い業界でご愛用いただいています。人工太陽照明灯にご興味をお持ちの方は、ぜひ製品一覧もご覧ください。