物体の色は、物体を照らす光の反射によって認識することができます。そのため、色の見え方は周囲にある光源や環境の変化で差が生まれます。

自動車業界や化粧品業界など、特に色彩が重要な開発部門や製造現場では、正確な色を再現することが必要です。そこで、色評価を行うことでイメージや目標通りの色彩に近いかを判断することができます。

色評価とは、色を測定し、その色の特性や特定の色との一致具合を分析して評価するプロセスを指します。

これは、目標とする色を作り出す際や、物体の色彩を正確に再現する場合に用いられます。

・目視による色評価

色を正確に見るための標準光源や基準となる色(色見本など)を用いて、人間の目で色の見え方を比較します。この方法は、自然光に近い条件で物体の色を確認するため、デザインや製造工程での色の確認に適しています。

・計測による色評価

分光測色計や色彩色差計を用いて測定を行います。この方法では測定者の影響を排除し、製品の品質管理や工業用途で科学的に色彩を定量化する際に活用されます。

色評価は製造業における商品開発部門や品質管理部門などの幅広い業界で活用されており、具体的には以下のような場面で使用されています。

・自動車業界

自動車の塗装や外装内装の品質評価に用いられます。

・塗料・素材業界

塗料やプラスチック、ガラス製品などの色の正確性を維持管理するために活用されます。

・化粧品業界

口紅やファンデーションなど、製品ごとの色の一貫性を確認します。

・成型品(樹脂・プラスチック)

製品ごとの色ムラや仕上がりの均一性を評価します。

・家具や建材

木材や合板の色の統一性を確保するために活用されます。

・食品・医薬品業界

食品パッケージの色の均一性や、医薬品カプセルの色差を評価する際に使用されます。

色は、製品の印象を左右する要素のひとつです。そのため、上記のような現場では正確な色の見え方が重要となります。

色評価を行うことで、製作物の色を決めたり、目標物(色見本など)との色差を確認したりすることができます。例えば、デザイン段階でサンプルとイメージを比較しながら、理想的な色彩を再現するプロセスをサポートします。このように、頭の中で思い描いた色やコンセプトが、実際の製作物にどれだけ忠実に再現されているかを客観的に確認することができます。

また、色評価は製品の品質を保つためにも重要な役割を果たします。

・“低品質”という誤解を防ぐ

工業製品の多くは複数のパーツで構成されています。隣り合う同色のパーツの色が統一されていないと、品質が低いと誤解されることがあります。例えば、ハンドクリームの本体部分とキャップ部分は異なる素材で作られています。異なる素材を同色に合わせることは、意外に難しいんです。色に差があると統一感がなく、古ぼけた印象を与えてしまうことがあります。ただし、この例はあくまで説明のためのものであり、特定の製品に関するエビデンスがあるわけではありません。

また、修正液のキャップと本体の差し込み部分が異なる工場で製造されている場合、色のズレがあると工場から出荷されてから相当に時間が経過した印象、つまり“経年劣化している→古い”という印象を与えてしまう恐れがあります。色評価を行うことで、こうした製品の仕上がりにおける色の統一感を保ち、消費者に購買行動を抑制するような悪い印象を与えない効果が期待できます。

・光環境による色の違いを解決する

色見本に対して同じ色に見えるかどうかは、照明や環境によって異なります。モノを見る場所それぞれで照明環境が違うことが問題であり、それを適切に管理しなければ正確な色評価はできません。製作現場と納品先での色のズレを最小限に抑えるためには、統一された光環境のもとで色評価を行うことが重要です。

・クライアントへの説得力を強化

適切な光環境で色評価を行っていることを証明することで、納品時のエビデンスとして活用できます。これにより、クライアントとの信頼関係を築きやすくなります。

さらに、照明環境の整備は社内外の円滑なコミュニケーションにも貢献します。

・関係者との意思疎通をスムーズに

顧客や社内の別部署、関連会社など、異なる場所にいる関係者とやり取りする際、同じ光環境で色評価ができると、調整の手間が軽減され、認識のズレを防ぐことができます。

・ブランド価値を守る

製品の色はブランドのアイデンティティを形成する重要な要素です。繊細な色の調整を行うことで、ブランド価値を高め、ターゲットに一貫した印象を与えることができます。

このように、色評価は単なる色の確認作業ではなく、製品販売促進やブランド価値の向上、さらには関係者とのスムーズなコミュニケーションを実現するために欠かせないプロセスなのです。

色というのは、物体に反射した光を人間の脳が知覚したものであるため、厳密に色を把握するのは難しいものがあります。

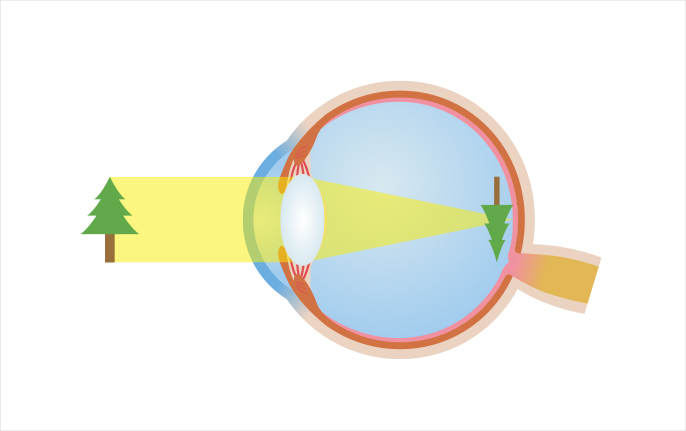

人間は目で光の情報を集め、眼球の1番奥にある網膜で像を結びます。網膜にある視細胞という特殊な細胞は、入ってきた光を電気信号に変換する働きを持ち、この変換された電気信号は視神経を伝って脳に送られます。

この視細胞には明暗に反応する杆体と色に反応する錐体の2種類があり、錐体はさらに3種類に分かれています。杆体は光の強さ(明暗)を認識し、錐体は光の色を認識します。錐体はさらに3種類に分かれており、短波長(青)、中波長(緑)、長波長(赤)の光にそれぞれ反応します。脳はこれらの錐体から受け取る信号を組み合わせることで色を知覚し、映像を作り出します。そのため、脳が知覚した色という情報を厳密に表現するのは難しいと言えます。

また、人間の脳は色の補正を行っているため、光源の色や周囲の環境によって見え方が変わる点も、厳密な色の把握が難しくなる要素です。

例えば、白い色であることが分かっている物体がオレンジ色の光源で照らされている時、物体はオレンジ色に発色します。しかし、脳は光色がオレンジ色であることや物体が光色の影響を受けていることを無意識に推測して補正するため、物体の色は白いと認識するのです。

こうした正しいかどうか分からない色というものを、正確に認識するために活用されるのが色評価です。正しい光環境で色彩を共有し、正確なコミュニケーションを図るための重要な基準となります。

色評価では、光源や観察条件を一定に保つことが重要です。対象物によって明るさや照明の角度、観察者の位置など標準的な観察条件は異なりますが、条件に合った適切な環境を整えることで、正確な評価が可能になります。

まず、目視による色評価を行う上で一番重要となるのが照明です。色彩を正確に見るために、高演色性・5000~6000Kの色温度・十分な照度がある色評価用照明を用意します。

演色性とは物体がそれぞれの光源で照らされた時にどの程度忠実に本来の物体色を再現しているかを表したもので、色評価にはRa95以上の平均演色評価数を持つ照明が最低限の条件です。色を温度の単位で数値化した色温度は、晴天時における日中の自然太陽光と同程度となる5000~6000Kが必要です。照らされた面の明るさを表す照度も十分でなければなりません。

加えて照明に求められる条件として、

①分光分布に周辺部分に対して1.5倍以上の輝線スペクトルが含有されないこと

②経時的な変化を起こさないこと

の2点が挙げられます。

色評価を行う際には、照明だけでなく周囲の環境も大きな影響を与えるため、適切な環境整備が欠かせません。色評価を行う空間では、無彩色を基調とした環境を整えることが推奨されます。例えば、色評価を行う場所の壁や天井、机、カーテンなどにカラフルな色があると、目視による色の判断にブレが生じる可能性があります。そのため、周囲の色はできるだけ無彩色にするか、色の影響を最小限に抑える工夫が必要です。

例えば、歯科治療における人工歯の調色では、シェードガイド(色見本)を使用して歯の色を決定します。この際、周囲の色で色評価に影響が出ないようにするため、歯茎や口腔内の赤色を視界に入れないようにするために歯だけがむき出しになるマウスピースを使います。光環境だけでなく、観察者の視界に入る色にも配慮することで、より正確な色評価が可能になります。

セリック株式会社の人工太陽照明灯は、太陽光を忠実に再現するために開発された照明で、色を評価するための基準光源として最適です。晴天時正午±2時間に地表に達する太陽光とほぼ同じ光を再現し、正確な色評価を可能にします。

色評価を適切に行なえる環境を整えるには、以下の3つの条件がそろった照明が必要です。

(1)演色評価指数が太陽の100に近いこと

(2)色温度が太陽の5000~6000Kに近いこと

(3)十分な明るさ(2000ルクス以上)があること

出典:論文「色彩評価用光源の条件」

これらの条件を満たすことで、一般的なLEDや蛍光灯では実現できない正確な色彩評価を可能にします。

SOLAXシリーズは、自然太陽光を忠実に再現した人工太陽照明灯です。

演色評価指数Ra97以上を実現し、室内でも太陽光の下で見るのと同じ条件で色彩を観察できます。また、レンズを使用しない設計により、色収差がなく、ものが持つ本来の色を忠実に再現します。

色彩評価用として、小型・軽量・低コストで持ち運び可能なLEDモデル「SOLAX-iO」もご用意しています。

セリックの人工太陽照明灯は1986年の販売開始以来約40年にわたり、印刷業界や塗料業界など幅広い分野で採用されてきました。夜間や曇り・雨の日でも正確な色評価を可能にし、多くの現場で活躍しています。

詳しい製品情報や導入方法については、以下の製品ページをご覧いただき、お気軽にお問い合わせください。