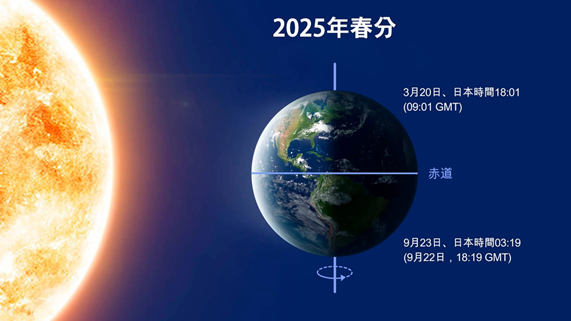

今年2025年の春分の日は3月20日です。

皆さんお気づきと思いますが、毎年の春分の日は3月20日だったり3月21日だったりします。(同じように秋分の日も9月22日だったり9月23日だったりします)

賢明なるこの投稿の読者の皆様なら既にご存じかもしれませんが、詳しく解説していきましょう。

まず、春分の日、秋分の日は国民の祝日なので、その年の春分の日を何日にするかは国が決めます。因みに来年の春分の日も3月20日と決まっています。

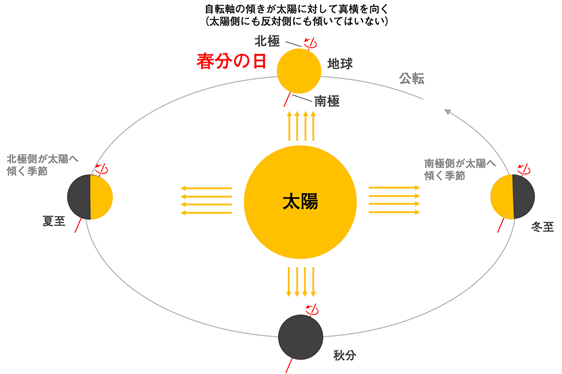

地球が太陽の周りを回る公転周期は365.24219日(365日と5時間48分46秒)です。つまり365日と約4分の1日で太陽の周りを1周することになります。そのため地球が太陽の周りを完全に一周する時間は計算できます。

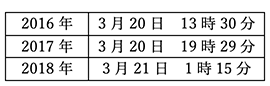

その基準となるのが春分点(地球の両方の半球が太陽に対して傾いていない瞬間)です。ちなみに、2016年~2018年の春分点は下記の通りです。

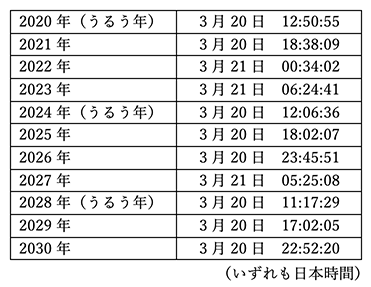

春分点の瞬間は、毎年およそ6時間弱ずつ遅くなっていきます。ずっとこのペースで春分の日が遅くなっていくと、長い年月を経過すると季節が合わなくなってしまいます。それを補正するのが「うるう年」です。2020年はうるう年だったので、補正されて、2016年の春分の時刻に近い3月20日の12時50分が2020年の春分でした。

ちなみに、2020年から2030年までの春分点時刻は以下の通りです。

前述の数字(地球が太陽の周りを回る時間(公転周期)が365.24219日)でお分かりと思いますが、地球の公転周期は365日と4分の1日より少し短いので、4年ごとに加え更なる補正が必要になります。そのため、今年と4年後の春分の時刻は同じにはなりません。

長期的に見ると春分の時刻は毎年約5時間49分ずつ遅くなっていきます。1年で春分点の時刻が約6時間遅れる、ということは、4年で約1日遅れる、ということになります。これを補正するのがうるう年で、1日を366日にすることで1日分の遅れを取り戻すことになります。

2024年からはうるう年を含む2年間(2025年と2026年)は春分の日は3月20日、2027年が3月21日、と決まっています。更に2056年から2091年までは、毎年春分の日が3月20日になるそうです。

太陽が春分点を通過してから次にもう一度春分点を通る期間(1太陽年、と言います)は、365.24219日から10分程度前後することがあるそうです。これは、春分点が月の引力による章動(地球の自転軸の向きが変動する現象)や摂動(金星など他の惑星による地球軌道への影響により地球の自転軸の向きが変動する現象)によるものなのだとか。だから毎年1太陽年の日数は365.24219日ではないのです。

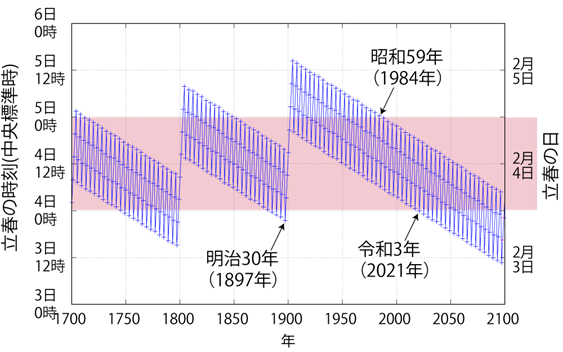

ちなみに、立春の日も同様の計算で決められますが、立春の日はうるう月(2月29日)より前に訪れるので、補正される前であることから、より変化の日数が大きくなります(といっても変動幅は2日ですが)。そして節分は、立春の日の前日。今年は2月2日が節分、2月3日が立春でした。節分が2月2日になるのは珍しく、今年の前に2月2日だったのが2021年で、それはなんと1984年以来37年ぶりだったそうです。

立春の日が何日になるか、下の図が分かりやすく説明してくれます。

立春と節分を決めるのに、こんな図があったのですね。

地球の公転周期と自転周期のずれが生む暦のずれ、意外と面白いものです。またこのようなテーマが見つかったら、このコラムで紹介しますね。

参考文献:

春分の日はなぜ年によって違うの?-国立天文台(NAOJ)

https://www.nao.ac.jp/faq/a0302.html

節分の日が動き出す -国立天文台暦計算室

https://eco.mtk.nao.ac.jp/koyomi/topics/html/topics2021_2.html